美の本質は感動。この考えのもと、深い精神性と伝統美が継承されるさまざまな日本文化を応援しています。

截金師 江里朋子様

冨宅:截金の起源、歴史をお聞かせいただけますか。

江里:截金は、切金とも書き、極細に切った金箔やプラチナ箔を貼りつないで文様を描く技法です。日本には、6世紀あたりに仏教の伝来とともに大陸から伝わったと言われ、長らく韓国にあるものが最古だと言われておりました。ところが2007年に母(截金師・故江里佐代子氏)が紀元前3〜2世紀のものと言われる金箔入りの器「ゴールドサンドウィッチガラス碗(大英博物館蔵)」を調査いたしました。その結果、薄い2層のガラスの間に截金が施されていると確認。歴史が覆されました。

冨宅:截金の技法が悠久の時を超えて、今に伝えられているのですね。

江里:日本では仏様や仏画を飾る「加飾荘厳」として取り入れられ、飛鳥時代の法隆寺金堂や東大寺戒壇院の四天王像などにその技法が見られます。鎌倉時代には運慶、快慶に代表される多くの仏師が截金を用いており、特に快慶の作品には大変綿密な文様が施され、精神性の高さを感じます。

冨宅:仏像のほかに、身近に触れられる截金作品はありますか?

江里:戦後、截金を仏教美術の分野から工芸美術へと展開させた方に、人間国宝の齋田梅亭先生(~1981)という方がいらっしゃり、その先生の代表作・四曲屏風一双「霞文様」が、東京都の迎賓館赤坂離宮で拝見できます。また母が手掛けた額装作品「黎光」が日比谷の帝国ホテルに。京都迎賓館で、截金の舞台扉や和室の欄間に施した截金が見られます。

冨宅:ぜひ拝見させていただきます。江里先生のお母様も人間国宝になられ、貴重な截金の作品を残されましたね。

江里:はい。母は京繍の家に生まれ、仏師であった父に嫁いでから截金を学び始めました。生前は壁面装飾など新たな領域の開拓に取り組んでいました。

冨宅:そうなのですね。江里先生は、ご両親の制作する姿に触れ、どのように感じていらっしゃいましたか。

江里:わが家は住まいと工房が一緒でしたので、常日頃大変な仕事だと見ていました。そして「自分もいつかやるのかな」と思う一方で、私は大雑把なので「繊細な截金は自分にはできない」と、どちらかと言うと避けていました。

冨宅:それでも截金の道に進まれたきっかけはあったのでしょうか。

江里:ものを作ることや日本画の絵の具の質感が好きだったこともあり、大学で日本画を専攻いたしました。そして母も制作に日本画材を使うことが多かったので、「彩色のお手伝いをやってみない?」と声をかけられ、手伝いを始めました。次第に金箔を置く仕事もするようになり、いよいよ「仏様の蓮の台に截金を入れてみない?」と言われ、指導を受けながら始めることに。やってみると、無理だと思っていたことができた喜びが大きく、のめり込んでいきました(笑)。

冨宅:お母様が導いてくださったのですね。

日常にあふれる感動を

自分なりの表現で

冨宅:先日先生の展覧会で月や椿、貝など季節感や詩情にあふれた作品の数々を拝見しました。優美で高貴な趣を感じ、胸がいっぱいになりました。作品の着想はどのように得られるのですか。

江里:毎日さまざまなことに取り紛れながら生活する中で、ふとした瞬間に出会う光景に感動した思いを作品につなげることが多いです。水面に映る月やきらめく星の美しさ、虹を見た時のご褒美をもらったような幸福感などを、どうすれば自分らしく表現できるかと思いを巡らします。

冨宅:制作において、特に大切にしていらっしゃることはありますか。

江里:装飾である截金だけが目立ってはいけませんので、調和の取れた仕上がりを心がけています。そもそも金色というのは、どんな色や素材も拒否せず、格調高く引き立てる特長があります。これは截金が荘厳に使われてきた理由の一つであり、仏性の神々しさを仏像にまとわせるのに用いられたのでしょう。

冨宅:截金の厳かな輝きが、先生の作品にも高貴さや神性さを宿らせているのですね。ところで、大変繊細な截金の文様はどのように描いていくのですか。

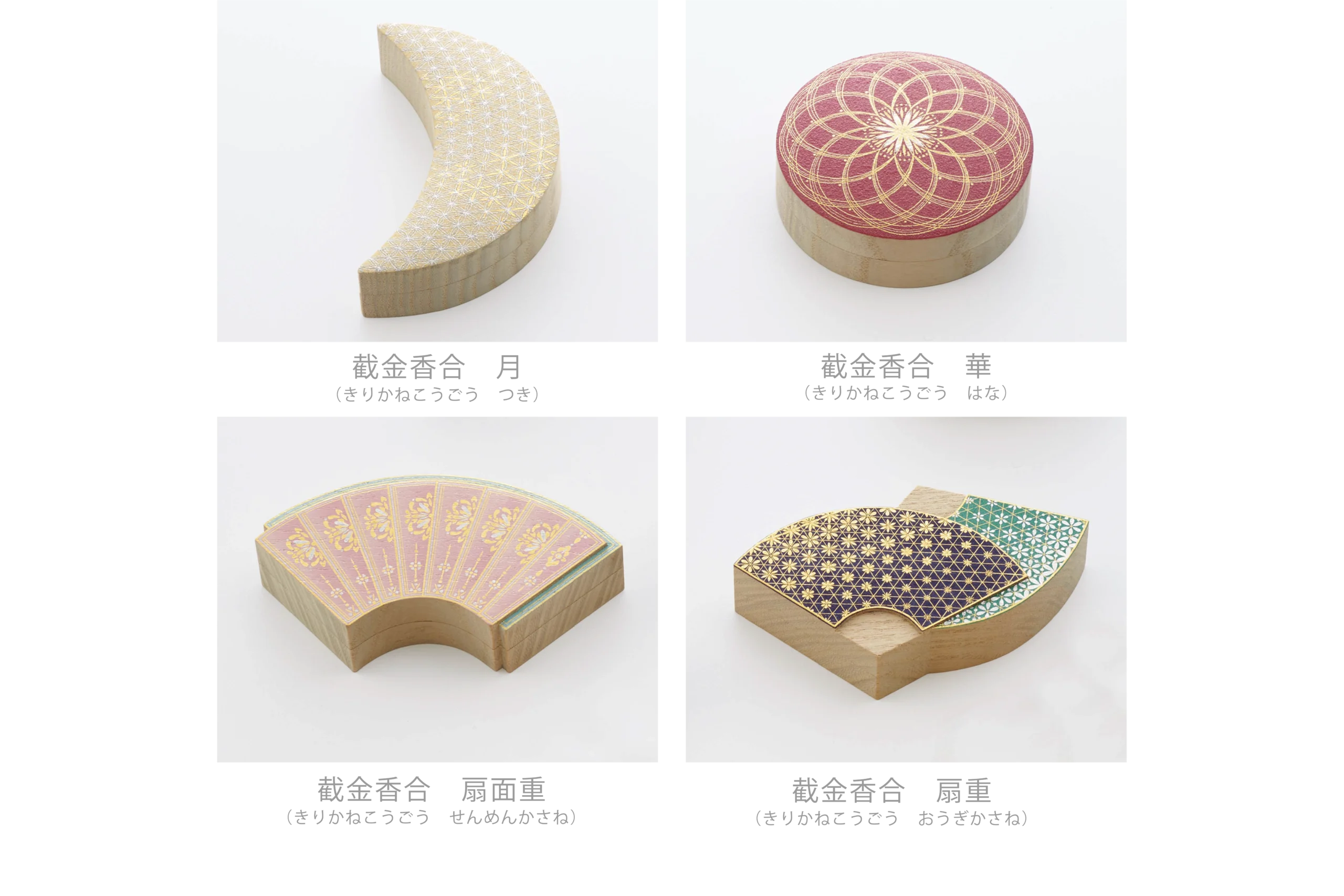

江里:金箔を使いますが、金箔1枚では光が透けてしまうほど薄いので、5枚~6枚を焼き合わせて厚みを持たせます。そして竹で作った刀で均一の細さに切り、膠と布海苔を合わせた接着材で、桐箱などに貼っていきます。左手の筆で金箔の端を巻き取り支えながら右手に接着剤を含ませた筆を持ち、貼りたいところに導きながら置いていきます。

冨宅:息をするのもためらわれる大変なお仕事ですね。飾筥や香合にはいろいろな形がありますが、木地の制作もされるのですか?

江里:いえ、私は作りたいものの図面を引き、木地師さんに依頼します。彫り込みの具合、角や面の作り方、ふたをした時すっと閉まる仕上がりなど、言葉では伝えられない部分までしっかりと応えてくださる職人の皆さんに支えられていて、大変ありがたく思っております。

冨宅:よいものを作りたいという多くの方の思いが結集されて、質の高い作品が生まれるのですね。

美しさの本質は言葉も

国も、時代も越えてー

冨宅:先生にとって美しさとは、どういうものと思われますか?

江里:本能的に心を奪われ、感動を覚えるもの、それを見ることで心が晴れるもの。また美しさは時代や国を越えて、言葉を介さず感じられるものではないでしょうか。以前、月をモチーフにした作品を作りました。その時、李白の漢詩「静夜思」に触れ、さえざえと浮かぶ月を見て故郷を想う詩に、1300年の昔から、人間の感性は不変で今につながっているのだと感じました。ですから私も私なりに感じる美しさを作品に託し、共感してくれる人がいれば嬉しく思います。

冨宅:先生の作品は本当に美しいので皆さんに愛されると思います。最後に、今後の抱負を教えていただけますか。

江里:戦後は存続が危ぶまれました截金の技法も、今は工芸品や室内装飾にも展開され、漆やガラスなど新たな素材との出会いもあり可能性が広がっています。私も、この時代ならではの截金の表現を磨いて発表できればありがたいです。同時に仏様の荘厳としての技法として連綿と守り伝えてきた先人の思いも忘れることなく、後世につないでいきたいと思っております。

冨宅:私も微力ながら応援させていただきます。今年、先生のお住いのある福岡にギャラリーが完成したと聞きました。うかがってもよろしいのですか。

江里:ありがとうございます。主人がお茶道具を扱う店「左座」を経営しており、この度「截金について皆様に知っていただけるように」と、「ギャラリー創」を併設。作品をご覧いただける常設コーナーを作ってもらいました。

冨宅:それは素敵ですね。多くの方が来訪されることを願っています。本日は貴重なお話をありがとうございました。